Quando si va in un Santuario la prima cosa che si vuole sapere è la sua storia, le sue origini, e così accade anche per il Santuario della Rocca presente a Cento.

Le documentazioni a disposizione sono varie e non concordanti se non nel punto che l’immagine della Beata Vergine era in origine nel locale del corpo di guardia della Rocca di Cento. Poi le divergenze. Una tradizione, quella fissata nel foglietto manoscritto che si può chiamare

“Memoria 1597” [1], dice che l’immagine venne fatta dipingere nel 1597 da un certo marchese Basus, originario di Napoli, che la volle rapportata all’immagine del Santuario della Madonna dell’Arco a Nola. Questa tradizione la si trova su di un manoscritto. Il manoscritto presenta notevoli inesattezze storiche. Innanzi tutto non risulta negli elenchi della nobiltà napoletana una casato dei Basus;, ma potrebbe essere una variazione dei nominativi di Bazio, Batio, Bacius, Bacio, che invece si ritrovano negli elenchi nobiliari, ma i Bacio non sono insigniti del titolo di Marchesi [2]. Il manoscritto si presenta redatto nel 1597, ma pone il miracolo della Madonna dell’Arco “circa l’anno 1588”, mentre invece è avvenuto nel 1450. Il manoscritto cita il domenicano Fra Domenico Maria Marchese rettore del Collegio di S. Tommaso dei Domenicani di Napoli, ma il collegio venne costituito nel 1633 [3]. Il padre domenicano è effettivamente esistito, ma non ha mai trattato della Madonna dell’Arco. Così bisogna concludere che il foglio manoscritto non è stato scritto nel 1597.

“Memoria 1597 -

Come trovavasi nella Terra di Cento il Marchese Basus Napolitano, il quale fè dipingere nella Gran Rocca di Cento un’Immagine di Maria Sempre Vergine con una gocciola di sangue che le sortisce dal naso, e questa per il gran miracolo accaduto l’anno 1588 dalla Madonna detta dell’Arco dipinta in un muro vicino alla Volla di S. Anastasio, che è della città di Nola, distante dalla Città di Napoli intorno a sei miglia, che giocando avanri a detta Immagine alcuni giovani, uno di essi perdendo pigliò una palla e l’avventò sacrilegamente a quella Sacra Immagine, e la colpì nel volto, e si vide miracolosamente scaturir sangue nel luogo della percossa, e gli restò impressa la lividura e tintura di sangue e fino ad oggi chiaramente si vede. Il tutto si vede più ampiamente stampato il miracolo e referto dal Padre Maestro Fra’ Domenico Maria Marchese Rettore del Collegio di S. Tommaso dei Domenicani di Napoli” [4].

Lo storico centese don Giovanni Monteforti (1715 - 1782) nella sua “Storia della Città di Cento” [5] scritta nel 1762 afferma che: “Quando ivi (nella Rocca) fosse dipinta egli è incerto. Ma crederò di non andar lungi dal vero, se diravvi essere stata dipinta in questo luogo, già fabbricato per il corpo di guardia del Presidio della Rocca, quando il Card. Calandrino ne formò cotal mole nel 1460. C’hanno altri che pensano essere stata ivi fatta dipingere da certo soldato, che di una simile Immagine venerata nel suo paese andava altamente divoto”. Come si vede lo storico accenna alla tradizione che ha determinato il manoscritto titolato “Memoria 1597”, che però lo storico non cita.

Lo stesso storico nella sua “Storia di Cento” redatta nel 1765 non diede credito alla voce che l’Immagine colpita da un temerario soldato avesse emesso sangue: “Nel mentre che bollivano le guerre già motivate, o fosse per una falsa voce sparsa in Cento, che l’Immagine di M. V. dipinta in una Camera a terreno della Centese Rocca mandato aveva né tempi addietro dalle narici sangue all’ingiuria a lei fatta di una palla da un temerario soldato a quella parte gettata, o forse più veridicamente perché Lorenzo Cipri (ndr. Il promotore primo della devozione alla Madonna della Rocca) si prese a cuore quell’immagine negletta”. [6]

Il Monteforti riportò quanto scritto nel 1762 anche nello scritto del 1773 “Delle Chiese e delle cose della Città di Cento” [7]. Lo stesso fece nello scritto del 1780 “Memorie storiche delle Chiese della Città” [8].

Neppure lo storico centese dott. Giacomo Gatti (1719 - 1795) nella sua “Storia di Cento dalle origini al 1795” cita la

“Memoria 1597” e parla solo di un “divoto artista”: “In Rocca, in una Camera, che di quartiere à soldati serviva, nel muro di piano esisteva un'Immagine di Maria Vergine es essa Immagine da un divoto Artista” [9]. Giacomo Gatti non riferisce la voce di un miracolo conseguente ad un colpo inferto all’Immagine.

La voce circa il miracolo del sangue scaturito dallo sfregio inferto all’Immagine come visto era già presente nel 1762. La voce del miracolo venne ripresa da padre Antonio Tosi (1726 - 1810), il quale non ebbe dubbi sul miracolo., mentre ben si vede che dipende dallo scritto del Monteforti del 1762: “Nel mese di marzo videsi terminata la Cappellina posta in questa Rocca che di prima era una semplice piccola stanza a terreno e da una parte di questa eravi sul muro dipinta un’Immagine di Maria Vergine, la quale in passato da un temerario soldato aviale gettato in faccia una palla, dalla quale percossa, essa vergine dalle narici avea tramandato vivo sangue” [10].

Il dott. Gaetano Atti nel suo “Sunto storico della Città di Cento” del 1853 (pag. 54 – 55), scrisse: “In una stanza terrena della Rocca, luogo di presidio militare, era dipinta nel 1460 o in quel torno, una Immagine di M. V. col Bambino in braccio. Dicesi che un soldato polacco la effigiasse a similitudine di una miracoloso Immagine di Cracovia (Częstochowa); e che un altro soldato da furore diabolico invaso la ferisse nella faccia con una freccia, e ne sgorgasse per divino volere una pioggia di Sangue. Divenuta in progresso di tempo quella stanza una cella d’ingombro e di poi una bottega d’un legnaiuolo fu la B. V. venerata da persone che vi convenivano per cura di Lorenzo Cipri nel 1714; ma morto il padrone non vi fu più chi la prendesse in cura, finché il sacerdote centese Giuseppe Gallerani ravvivando la spenta divozione ridusse in miglior stato l’Immagine, convertì la stanza in una decente Cappella, ornandola dal pavimento al tetto, e rcavandone un lume sufficiente. Cresciuta mirabilmente la pietà dei divoti poté ottenere dalla Camera Apostolica il permesso della celebrazione della Messa, provviste le suppellettili sacre”.

1] Cento, Arch. Com. Sez. I, ar, 3, coll. 83.

2] G. Ceci: “I Feudatari napoletani alla fine del secolo XVI”, in Arch. Stor. per le province napoletane, 1899.

Erasmo Ricca: “La nobiltà del Regno delle due Sicilie”, Napoli, 1859.

Candida Gonzaga: “Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali”, Napoli, 1833.

Scipione Ammirato: “Delle famiglie nobili napoletane”, Firenze, 1630 e 1651.

3] S. L. Forte, OP : “Le provincie domenicane in Italia nel 1650. Conventi e religiosi”, in Arch. Fratrum Praedicatorum 39, 1969, pag. 462.

4] Cento, Arch Com. Sez I, ar. 3,coll. 83.

5] Cento, Arch Com. Sez I, ar. 3, sc. 2, vol. 46, num. 162.

6] Cento, Arh. Com. Sez. I, ar. 3, sc. I, vol. 3, pag. 508.

7] Cento, Arch. Com. Sez I, ar. 3, sc. 2, vol. 47, pag. 135.

8] Cento. Arch. Com. Sez III, sc. I, vol. 155, pag. 63.

9] Cento. Arch. Com. Sez. I, ar. 3, sc. I, vol. 27, pag. 215.

10]Cento. Arch. Com. Sez. I, ar. 3, sc. 2, vol. 69, pag.157.

Come si vede le tradizioni sono concordi sul fatto che l’Immagine era dipinta nel locale del corpo di Guardia della Rocca. Circa la data del dipinto c’è una concordanza nel farla risalire all’epoca della costruzione della Rocca, ad eccezione della “Memoria del 1597”, che la fa risalire al 1597. L’esame stilistico dell’affresco conduce a una datazione compatibile con la costruzione della Rocca, infatti si ha uno stile, di impianto gotico, presenta una sensibilità quattrocentesca per il volume.

A questo può veramente nessun studioso può dire una parola che possa andare oltre questa rassegna di dati. Resta però da “ascoltare” attraverso l’esame scientifico quanto l’affresco dice di se stesso.

Il restauratore dell’Immagine (1939), il pittore Giuseppe Rivani , in un articolo su Avvenire del 20 aprile 1939 scriveva: “Il particolare più interessante è poi dato dalla macchia di sangue che non risulterebbe costituita da materia colorante ma da una sostanza dura e compatta di cui una particella in questi giorni viene sottoposta ad esame chimico presso la nostra R. Università onde assodarne la precisa natura, essendovi il sospetto che si tratti di vero sangue raggrumato il quale riempie una profonda solcatura che dovrebbe rappresentare la ferita inferta nell’intonaco dipinto da un corpo contundente lanciato a viva forza”. Giuseppe Rivani ebbe modo di valutare la profonda solcatura dal momento che fu lui ad eseguire lo stacco dell’affresco dal muro di mattoni che già era stato trasportato nella Chiesa vicina dedicata allo Spirito Santo, trasferendolo su di un supporto leggero per facilitare le processioni. I risultati del materiale ritenuto sangue non si ritrovano nelle edizioni successive di Avvenire e non si ha traccia di esse negli archivi Universitari e non si trovano neppure nel la Cronaca del Convento. Tutto rimase sospeso.

Nel 1995, finalmente, si fece l’esame scientifico del materiale ritenuto sangue. Il quesito venne sottoposto al laboratorio di Polizia scientifica di Roma, prelevando un frammento di materiale ritenuto sangue. Il tecnico, Sandro Tavano, dava questo esito: “All’uopo dai referti è stato asportato un microcampione sul quale è stato determinato il valore di ossiemoglobina misurato come rapporto tra l’altezza del pigmento ematico evidenziato a fronte del solvente e dell’ematina, utilizzando la tecnica della cromatografia su gel di silice. L’esame ha fornito risultato negativo per la natura ematica delle tracce”. Il laboratorio però non stabiliva quale era la natura specifica del materiale. Per questo si ricorse al prof Giuseppe Chiavari del Dipartimento di Chimica G. Ciamician di Bologna. Il professore usò il procedimento di pirolisi-gascromatografia-spettrometria di massa. Il risultato inequivocabile era che si trattava di cera (c’era di api).

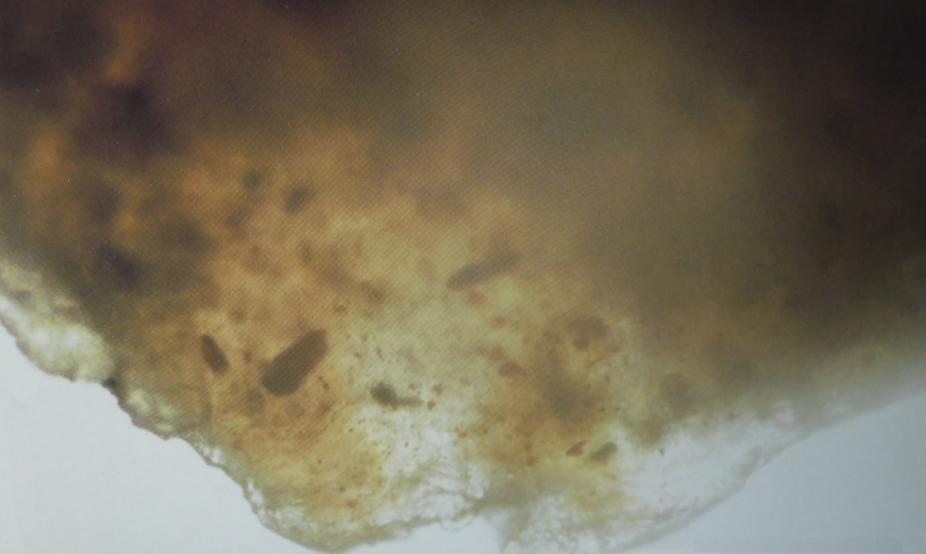

Nelle fotografie al microscopio effettuate presso l’Istituto di Medicina Legale (via Irnerio, Bologna) risultarono chiaramente dei granuli rossi, che all’esame sono risultati di un ossido di piombo (minio) [1].

Questi rilevamenti sull’Immagine conducono alla conclusione che certamente ci fu un oltraggio inferto all’Immagine, e che un pio soldato volle riempire la profonda incisione con della cera mischiata a minio, molto probabilmente memore del miracolo di Nola.

Non si ha quindi un’Immagine originariamente dipinta come una copia dell’immagine di Nola, o una in ricordo di quella di Częstochowa, che nel 1430 venne profanata con due colpi d'ascia, e gli sfregi sono ancora visibili, ma senza segni di sangue. Si ha invece un’Immagine autonoma, prodotta da un pittore per il locale del corpo di guardia della Rocca, che poi venne oltraggiata e restaurata devotamente con cera colorata con minio.

E’ a questo punto che può essere utilizzabile la “Memoria 1597” riferendo il pio restauro a un soldato napoletano al seguito delle truppe del Papa Clemente VIII contro Cesare d’Este autoproclamatosi erede di Alfonso II d’Este, deceduto il 27 ottobre 1597. Contro l’autoproclamatosi duca Cesare d’Este, e chi lo appoggiava, venne lanciata la scomunica. Nella Rocca di Cento c’era al comando Lodovico di Fino, schierato con Cesare d’Este, ma la scomunica fece effetto sui soldati e ci furono numerose diserzioni. Probabilmente è in questo momento che un soldato schierato con Cesare d’Este oltraggiò l’Immagine, e in seguito un altro soldato al seguito dell’esercito pontificio, il misterioso Basus (Bazio, Batio, Bacius, Bacio?), riparò l’immagine oltraggiata.

La devozione alla Madonna della Rocca crebbe e la Vergine elargì numerose grazie testimoniate da numerose tavolette votive, come si legge nell’inventario del 1818.

Nel dicembre del 1857 i Cappuccini divennero i custodi della Chiesa. Nel 1884 la Chiesa venne quasi del tutto demolita per una costruzione più grande e più degna [1].

1] Paolo Berti: “L’Immagine della B. Vergine della Rocca”, studio monografico, pag. 19, 1995, Grafiche Dehoniane, Bologna).

Fotografia al microscopio con 400 ingrandimenti e in controluce su bordo sottile di frammento. Si notano i granuli di ossido di piombo.

|