|

|

|

|

|

|

Giuseppe

Pellizza è nato a Volpedo il 28 luglio 1868. La famiglia era di benestanti agricoltori. Il padre Pietro era un entusiasta di Garibaldi e dell’unità d’Italia. Qualcuno deduce che era un anticlericale, ma è un azzardo perché i

liberal borghesi erano ufficialmente cattolici, anche se poi nei casi più gretti consideravano la Chiesa come una soluzione sociale dell’uomo e non di Dio. A Volpedo il cattolicesimo era di casa e anche i Malaspina, nobili al vertice sociale, erano cattolici.

La madre di Giuseppe, Maddalena Cantù, era cattolica, e questo era molto accettato dal marito, poiché i

liberal borghesi non avevano alcuna intenzione di impedire alle mogli di andare alla Messa, segno di moralità. Poi loro, magari, ci andavano solo per Pasqua e Natale e i funerali.

Giuseppe fu il secondogenito, la prima

a nascere fu infatti Marietta, nata nove anni prima. Tre anni dopo Giuseppe ebbe una seconda sorella, Antonietta. Nel 1876 ebbe anche un fratellino che mori

a tre anni di età.

Pietro Pellizza era un uomo in vista nella cittadina di Volpedo poiché era stato uno dei fondatori nel 1869 della

Società Agricolo-Operaia di Mutuo Soccorso di indole liberal borghese.

La Società non aveva uno specifico volto giuridico, ma era ben vista e promossa dal Governo Sabaudo. Suo scopo era il mutuo soccorso tra i soci e oltre, nonché la promozione dell’istruzione. Era poi vincolata a non costituirsi in soggetto politico. Pietro, oltre

l'autorità dentro la

Società di Mutuo Soccorso, aveva anche un ruolo di consigliere in Comune.

Ovviamente, Giuseppe ebbe un’adeguata formazione scolastica e anche cristiana. Quest’ultima poi non divenne precisamente fede matura, ma con momenti di viva emozione.

Vista la sua attitudine per il disegno, nel 1883, venne condotto a Milano per gli studi all’Accademia di Brera. Poi nell’agosto del 1887 andò a Venezia; in novembre andò a Roma e poi a Firenze dove seguì le lezioni di Giovanni Fattori, uno dei principali esponenti dei

macchiaioli. Ebbe contatti con molti artisti del tempo, specie i

divisionisti, dei quali abbracciò la tecnica con inflessioni personali. Il pittore

divisionista Giovanni Segantini divenne un suo punto di riferimento.

Nel frattempo, non mancò di partecipare con alcuni quadri a delle esposizioni.

Ma basta questo per conoscere il suo cammino di formazione, che fu più ampio. La finalità, infatti, di questo lavoro, non è quella di analizzare l’aspetto stilistico della sua pittura, quanto quella di capire il significato del quadro

Il Quarto Stato, famosissimo in tutto il mondo. Basterà dire che Giuseppe da Volpedo fu, nella sua scelta pittorica definitiva, un divisionista.

La tecnica divisionista consiste nella divisione dei colori in colori elementari, che visti dalla distanza dell’osservatore formano l’unità cromatica desiderata. Il tutto procede con piccole pennellate visibili solo a distanza ravvicinata. Non è affatto una scomposizione della luce

scientifica, ma rivolta all’effetto voluto dal pittore. Il divisionismo, pur avendo la sua individualità, è strettamente imparentato con l’impressionismo francese. Diverso era il procedere dei

macchiaioli, che usavano stesure di colori contrastanti “macchie” per delineare volumi, colori, luci e ombre.

Giuseppe Pellizza ritornò stabilmente a Volpedo nel 1890, aprendo un atelier, senza abbandonare i contatti con gli artisti del tempo.

Un quadro chiave

C’è un quadro del 1888 eloquente sulla situazione operaia di allora ed ha due titoli:

“La discussione in canonica” e “Dice il vero?" (95 x 71,5 cm:

Collezione Guido Rossi presso Museo Nazionale Leonardo da Vinci, Milano). Il quadro presenta il parroco seduto che spiega qualcosa usando anche la gestualità delle mani. Di fronte a lui, visto di lato, c’è un proprietario terriero vestito signorilmente. Siede su di una sedia, segno di distinzione, e tiene il cappello in testa, segno di sufficienza. Alla destra del proprietario ci sono due contadini, anche loro col cappello in testa, in parallelo al signorotto. Evidentemente la discussione verte sui rapporti padrone e mezzadro circa il prodotto che idealmente doveva essere

la metà, ma poteva scendere al 40%, e qualcosa di meno, per il mezzadro, che aveva sottoscritto il contratto a nome di tutta la famiglia, la quale era interamente chiamata a lavorare nel podere, e quando non ce la faceva doveva chiamare in aiuto dei braccianti, da lui pagati. Il contratto mezzadrile veniva rinnovato tacitamente di anno in anno, ma bisognava meritarselo. I contadini vivevano nella miseria, nella malnutrizione, colpiti da malattie, con alloggi malsani, con più nuclei famigliari con un solo focolare per tutti. I braccianti poi erano in condizioni ancora più gravi: itineranti alla ricerca di lavori stagionali, alloggiavano in stalle e fienili. Sulla destra del sacerdote, vicinissimo a lui, c’è un uomo del tutto contento di quello che il sacerdote dice: è il simbolo del devoto fedele. Giuseppe Pellizza vuol far vedere che qualcosa non torna. Il

paternalismo del parroco non risolve il problema e per questo il pittore pone la domanda se quanto dice il parroco sia vero; non afferma però che dica il falso. Qui si dovrebbe parlare di diritti e invece si parla

di capire, di essere buoni, di non giudicare. Tutto buono e doveroso, ma qualcosa non torna per Giuseppe Pellizza.

Va detto, però, che le cose erano complicate perché i proprietari, pure loro frequentavano la Chiesa, almeno assiduamente le loro mogli; e, ancora, facevano doni alle parrocchie, magari regalavano una statua della Madonna, contribuivano per le spese della festa patronale, qualcosa per il sostentamento del prete.

La svolta impensata in piazza Malaspina

Il primo maggio del 1890 si ebbero in tutta Italia manifestazioni di protesta dei lavoratori. Nell’aprile -

la data ha qualche fondamento storico - del 1891 a Volpedo un gruppo di mezzadri e braccianti entrò in piazza Malaspina, davanti all’omonimo Palazzo Signorile, per parlare delle loro inumane condizioni di vita al marchese Obizzo Luigi Maria Carlo Orazio Colombano Malaspina, marchese di Carbonara e di Volpedo; diplomatico dai molti incarichi istituzionali, anche all’estero, non facilmente avvicinabile.

Cosa era accaduto a Volpedo per una così impensata iniziativa? Il socialismo aveva come terreno di diffusione le fabbriche, e le campagne non erano considerate un terreno di moltiplicazione. Come, infatti, si faceva a ricattare i proprietari terrieri? Non seminando, non mungendo le mucche, non arando? Qualcosa però aveva attecchito tra i contadini del latifondo Malaspina.

Avevano quegli uomini e donne uno sguardo nuovo, di speranza e dignità, diverso da quello arricciato degli

anticlericali socialisti, che vedevano nella Chiesa una istituzione che appoggiava le classi dominanti. Quei volti in piazza Malaspina lasciavano trasparire un’idea formidabile, cristiana: anche la terra poteva e doveva essere migliorata nelle sue istituzioni sociali, e Cristo lo voleva. La valle di lacrime della “Salve regina” poteva migliorare e avere molte meno lacrime.

L’iniziativa di piazza Malaspina avvenne non il primo maggio secondo l’istituzione socialista, ma in aprile;

dunque prima della pubblicazione dell’enciclica

Rerum Novarum di Leone XIII del 15 maggio 1891, ma questa

discordanza di date non significa nulla perché dell’enciclica la stampa ne aveva già dato anticipazioni da

diverse settimane. Quanto ad anticipazioni è notissimo il libro pubblicato agli inizi del 1891 di Francesco Saverio Nitti: “Il socialismo Cattolico”. Tale libro aumentò al massimo l’attesa della già annunciatissima enciclica. Non mancavano poi iniziative cattoliche tra i contadini,

sui loro diritti. La

Società Cattolica di Mutuo Soccorso era nata a Genova nel 1854. I Vescovi del Piemonte nel maggio del 1872 avevano dato il via al costituirsi di Società Cattoliche di Mutuo Soccorso, che si erano estese appoggiandosi alle parrocchie. Cosa accadde di preciso nel latifondo dei Malaspina non ci è dato di sapere, se non che accadde qualcosa da cui Giuseppe da Volpedo rimase tanto impressionato che subito diede vita a un quadro ad olio (37,2 x 25 cm:

Collezione privata) titolato gli “Ambasciatori della fame”. Quadro che in seguito rielaborò in più edizioni ("Ambasciatori

della fame", 73 x 51,5 cm:

Collezione privata) ("Ambasciatori della fame", 198 x 159 cm:

Collezione privata) con la stessa immagine, pur variata di poco e perfezionando tecnicamente il lavoro.

Gli ambasciatori della fame, raffigurati nel quadro,

sono tre rappresentanti di un gruppo, che si è fermato a breve distanza, e dal quale si sono distaccati. Sono degli

ambasciatori, non dei dimostranti. Sono ambasciatori di un messaggio che va ascoltato con attenzione, poiché li ha inviati con ogni diritto

la fame. Si sono tolti le povere giacche per il caldo e le tengono poggiate sulla spalla con un fare di dignità regale, quale conviene ad

ambasciatori. Hanno il cappello in testa inclinato in modo spigliato. Vanno verso il palazzo Malaspina e la piazza è segnata per metà da una simbolica ombra, e già vi stanno entrando. Loro, contadini e braccianti, cotti dal sole, vanno verso l’ombra segno della condizione nobiliare del Marchese di Carbonara e Volpedo, e vi entrano. I nobili avevano il

sangue blu, perché la pelle era bianca essendo lontani dalle fatiche sotto il sole e così le vene avevano sangue blu. Era una cosa molto curata e le donne nobili evitavano il sole portando un ombrellino. Gli ambasciatori non hanno il

sangue blu, ma pur sono nobili di un regno insospettato dove

la fame non toglie dignità, ma diventa diritto.

L’ombra Giuseppe Pellizza la tolse nella terza edizione degli “Ambasciatori della fame” (198 x 159,5 cm:

Collezione privata) (1893-1994), ma resta l’atmosfera di regalità che Giuseppe colse negli

ambasciatori della fame.

La grande speranza della Rerum Novarum

La Rerum Novarum di papa Leone XIII venne pubblicata con un milione di copie e indirizzata a sovrani, a capi di stato, a ministri dell’economia, a sociologi di fama. Con essa venne affermata una chiara e irreversibile linea sociale sulla questione operaia. L’enciclica era stata ampiamente annunciata e fu dirompente. Per non dire troppe parole basterà citare George Bernanos nel suo “Diario di un parroco di campagna” (1936): “La famosa Enciclica di Leone XIII voi la leggete tranquillamente con l’orlo delle ciglia, come una qualunque pastorale di quaresima. Alla sua epoca ci è parso di sentir tremare la terra sotto i piedi. Questa idea così semplice che il lavoro non è una merce, sottoposta alla legge dell’offerta e della domanda, che non si può speculare sui salari, sulla vita degli uomini come sul grano, lo zucchero e il caffè, metteva sottosopra le coscienze”.

I liberali la contestarono sul punto del diritto di proprietà che loro intendevano assoluta e non dimensionata dal principio della destinazione universale dei beni. I

socialisti come Filippo Turati la stroncarono come “socialismo papale”.

Giuseppe, socio della Società Agricolo-Operaia di Mutuo Soccorso di Volpedo, stava ad osservare come il

socialismo trovasse la sintesi con il concetto di proprietà. Nel 1891 Giuseppe si abbonò alla rivista “Critica sociale” fondata nello stesso anno a Milano da Filippo Turati e gli pareva che Turati, a parte la stroncatura infelice sulla

Rerum Novarum, procedesse con un graduale processo di cambiamento, che avrebbe portato a una non meglio definita

socializzazione della proprietà, ovvero alla sua gestione da parte della collettività, attraverso un'azione politica e legislativa. Idee cariche di suggestione, ma come arrivarci?

Gli estremismi stroncanti contro la Chiesa non piacevano alla

Società Agricolo-Operaia di Mutuo Soccorso, ufficialmente cattolica, come lo era lo Stato Sabaudo.

Si attendeva di vedere gli effetti della

Rerum Novarum, ma intanto qualcosa bisognava fare perché ora il Clero aveva una parola precisa da dire, non più una semplice esortazione paternalistica cosi ben espressa nel quadro “La discussione in canonica - Dice il vero?”.

Si aspettava poiché non può bastare solo una necessaria enciclica, ma anche il metterla in pratica, e in questo occorreva una

legittima autonomia nell’azione sociale dei laici, e ciò lo riconosceva l’enciclica, ma bisognava poi organizzarla.

Giuseppe da Volpedo voleva promuovere con la sua arte questa azione sociale, ma avvertiva che fosse necessaria anche una risposta di santità dalla Chiesa.

Il quadro “Sul fienile” di due anni dopo (1893) indica, con abilità simbolica, l’attesa di questa risposta.

Giuseppe si trovava bene nella Società Agricolo-Operaia di Mutuo Soccorso di Volpedo

tanto che nel 1895 venne eletto vicepresidente. Qualcosa doveva cambiare anche dentro la

Società di Mutuo Soccorso, e per questo portò nel 1895, nella sede, il bozzetto “La fiumana”, come si vede da una foto del quadro davanti alla porta della

Società; ma le cose non andarono nel giusto verso perché la Società si spaccò dando vita a una seconda

Società Agricolo-Operaia di Mutuo Soccorso a Volpedo. Giuseppe Pellizza così si dimise.

La marcia dei poveri in casa Pellizza

In casa dei Pellizza c’era una giovane per i lavori domestici, Teresa Bidone,

una contadina di Volpedo, probabilmente del podere dei Pellizza. Il pittore nel 1891 l’aveva presa quale modella per il quadro “I pensieri”, dove era rappresentata una giovane sposa che pensava quale doveva essere la sua vita accanto allo sposo: una vita di affetto, di lavoro domestico, di madre.

Teresa Bidone era una bella giovane, intelligente, pratica, così l’amore fiorì e il giorno 11 febbraio del 1892 i due si sposarono con rito di

Santa Madre Chiesa nella Parrocchiale di Volpedo. Lui aveva 24 anni lei 17 anni. Il parroco era don Pietro Pasquali. Uno dei due testimoni fu il

mediatore agrario Giani Giuseppe, una personalità chiave nelle relazioni tra padroni terrieri e mezzadri, nonché braccianti. Il

mediatore si occupava dei rapporti di gestione, della divisione dei raccolti con i contadini, della vendita dei prodotti e anche di questioni giuridiche

se fossero subentrate circa i contratti di mezzadria.

Era una rivoluzione in casa Pellizza: una rivoluzione sopportata in qualche modo. Una povera contadina analfabeta era entrata dentro i confini della borghesia. Col matrimonio Giuseppe Pellizza aggiunse al suo nome la designazione da Volpedo, per legare il suo nome di pittore alla sua cittadina, già antico

castrum cinto da poderose mura, già però quasi del tutto abbattute. Gli abitanti non erano che un migliaio. La designazione da Volpedo era il suffisso che gli artisti del tempo usavano.

Teresa imparò in breve a leggere e a scrivere e a fare i conti, perché la

Società Agricolo-Operaia di Mutuo Soccorso aveva anche la finalità dell’istruzione.

Teresa aveva un carattere riflessivo, capace di muoversi senza urtare nessuno. Con ciò non si fece ridurre in un angolo dai suoceri e in breve prese in mano le redini dell’andamento famigliare. Mancavano i figli, ma vennero più avanti: due figlie. Una, Maria, alla fine del 1898, l’altra, Nerina, nel 1902.

Teresa Bidone divenne l’interlocutrice delle posizioni di Giuseppe circa il futuro della condizione dei contadini e dei braccianti.

Nel 1892 un committente chiese a Giuseppe da Volpedo un quadro sulla

Sacra Famiglia (1,25 x 1,93 cm: Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona). Il committente immaginava un quadro devozionale con tanto di aureole, e rimase deluso, poiché il quadro del pittore era

di indole diversa. L’opera rimase incompiuta, ma non più di tanto. Cosa pensò Giuseppe Pellizza? Pensò la

Sacra Famiglia quale tutti la vedevano a Nazareth, cioè la famiglia del falegname.

L’impianto del quadro presenta Giuseppe seduto, in secondo piano, stanco per il lavoro e avanti con gli anni. La madre di Gesù è invece in piedi, in primo piano con il Bambino in braccio: la figura è quella di Teresa. Tre verità sono espresse. La prima è che quello tra Giuseppe e Maria fu un matrimonio verginale, istituito non in virtù della Legge, ma in virtù di Cristo (Non temere Giuseppe di prendere con te Maria). Il Bambino fu concepito per potenza di Spirito Santo e Giuseppe visse come un grande dono l’identità verginale del suo sposalizio con Maria. La seconda è che Maria è l’Immacolata. Il Verbo si è fatto carne in un grembo

verginale e immacolato. Il dogma dell’Immacolata Concezione era stato definito da Pio IX l'8 dicembre 1854. La terza verità è che Giuseppe lavoratore rese legittimo presso il popolo il Bambino, che altrimenti sarebbe stato considerato un illegittimo, in tal modo Giuseppe venne a far parte del mistero dell’Incarnazione nel suo inserirsi nella storia. Nella storia, non in una situazione astratta. Sorprendente Giuseppe Pellizza come teologo. Il riflesso di ciò nella sua famiglia dice che per nulla si sentiva il padrone di Teresa, ma lo sposo che si adopera per la gioia della sua sposa, considerata in tutto il suo valore.

Il fienile

Nel 1892 Giuseppe cominciò un dipinto molto significativo, ambientato sul fienile sovrastante la stalla di casa sua:

“Il fienile” (243,5 x 133 cm:

Presso studio del pittore a Volpedo). Suo interesse fu l’ombra del fienile che si affacciava alla luminosità delle case sotto il sole. Un dipinto così non avrebbe avuto nessun significato umano, così cercò di trovare un tema, e alla fine si ricordò di un lavoratore che non era riuscito a mettere nulla da parte per la sua vecchiaia, benché fosse andato in altri paesi a cercar miglior fortuna. Giuseppe romanzò che si era ammalato e povero aveva trovato rifugio in un fienile per la compassione di una donna. Qui la narrazione del lavoratore ammalato e in fin di vita si unisce alla figura di una donna, ed è facile vedervi Teresa Bidone. Il poveretto sta per morire e la donna è corsa dal Pievano perché gli portasse il

Viatico. La donna è accoccolata vicino al poveretto mentre il sacerdote in vesti liturgiche e accompagnato da due chierichetti con cotta e candele accese, gli amministra il

Viatico. C’è da notare che Giuseppe da Volpedo non tratta questa narrazione come un semplice spunto pittorico, ma come un’idea da trasmettere, un messaggio. Così infatti scrisse: “C’erano elementi bastanti per fare un’opera che non fosse semplicemente rappresentazione materiale ma che si elevasse nel campo dell’idea”.

E l’idea era il Pievano che sale nel fienile, liturgicamente vestito e con due chierichetti per amministrare il Viatico a un uomo in fin di vita; un’idea limpida, inedita. Qui c’è una Chiesa che va ovunque un uomo abbia bisogno, anche quello che non può dar niente se non il suo meraviglioso sì. L’idea era anche quella della compassione, che, come scrisse, “Fortunatamente una giovane massaia, sente compassione di lui”. Quel poveretto la massaia non aveva potuto portarlo in casa, poiché qualcuno non voleva accanto a sé un povero derelitto sfruttato fino all’ultimo.

Giuseppe da Volpedo qui pare restare in una contemplazione rasserenante della bontà. Dipinge, pensa ai colori, alle ombre, alla luce; eppure dipinge un atto d’amore, di grande amore, che aveva congetturato lui stesso, partendo da un

tartassato dalla vita che era esistito, da una donna di casa che esisteva, come esisteva il Pievano. Impossibile che Giuseppe non passasse dalla presentazione della bontà come

idea poetica a quella reale della bontà da perseguire nella concretezza del quotidiano.

Giuseppe da Volpedo era un credente in Dio, e non fu mai un anticlericale, ma piuttosto uno che desiderava una Chiesa che va verso i diseredati, gli ultimi, e non si attarda con coloro che contano nella società.

La processione

Anche il quadro “La processione” (155 x 84 cm: Collezione Guido Rossi presso Museo Nazionale Leonardo da Vinci, Milano) iniziato nel 1893 ha un’ambientazione reale: il viale dei pioppi vicino all’abitazione dell’artista, verso il cimitero. L’ambientazione era felice per le ombre, le luci, le fronde dei pioppi, il corso d’acqua accanto. Bisognava trovare il soggetto da collocarvi. La scelta fu una processione che avanzava sulla strada sterrata. Una processione fatta di donne che procedono in due file, ma che hanno inizio con tre giovani biancovestite con il velo. Quella di mezzo porta la croce. Il fatto inusitato è che una processione era di regola guidata da un sacerdote ed era lui che portava la croce, non una donna. Questo rende, attraverso la delicatezza femminile, un’atmosfera di

sentimento religioso, che mentre tende all’alto con la preghiera è accompagnato dall’arpeggio della natura. Questa concezione della natura, quasi un panteismo, non va intesa come una posizione metafisica negante la trascendenza di Dio, ma come un

tocco lirico della relazione dell’uomo con la natura.

Così scrisse Giuseppe circa le donne: “Avanzano pregando e cantando e la preghiera ed il canto salgono in un con l’inno che pure innalza tutta la natura illuminata. E la preghiera e il canto e l’inno hanno un valore grande perché vengono dalla pace: e di pace ci parlano la processione, il viale alberato e l’acqua che scende tranquilla”.

Ma se questa è l’intenzione riuscita del pittore c’è pure qualcosa che deve essere spiegato nelle tre giovani biancovestite, non con la stessa foggia, che aprono la processione tutta di donne delle più varie età. La donna centrale più adulta porta la croce, le altre due

sono ragazze - una terza ragazza vestita di rosa è a un passo più

indietro - hanno in mano un cero acceso. Conoscendo il cauto simbolismo

di Giuseppe Pellizza, le giovani donne in testa alla processione non

possono che significare quelle presenti sul Calvario. Accanto alle tre

Marie, a un passo indietro c’è pure Salome. Giuseppe da Volpedo cripta

evidentemente un’intenzione, che è quella di un invito a dare maggiore

valore alla donna, alle caratteristiche proprie della donna, nella

Chiesa: l’accoglienza, la tenerezza dei sentimenti, lo spirito di riconciliazione nelle tensioni. Le donne furono presenti sul Calvario, mentre gli apostoli fuggirono.

La fiumana

Nel 1895 Giuseppe da Volpedo fece un bozzetto “La fiumana” (77,8 x 44,2 cm:

Collezione privata) in preparazione a “La fiumana” (438 x 255 cm:

Pinacoteca di Brera a Milano) del 1895-96. Nel bozzetto e nel quadro successivo la donna col bambino in braccio che cammina verso il palazzo Malaspina è precisamente Teresa Bidone, che, nata nel 1875, aveva 20 anni. Il bambino che ha in braccio non è un suo figlio e sembra essere secondo alcune notizie Luigi Albasino, ma più probabilmente dovette essere un manichino: nessun bambino sarebbe stato tranquillo in posa in quella maniera per ore. Teresa divenne così

ambasciatrice. Quello che aveva da dire era chiaro. Un bambino in braccio: le donne non mettono al mondo figli perché diventino lavoro-merce nelle mani dei padroni. Mettono al mondo i figli per la gioia di comunicare la vita. Per i figli, le mamme vogliono un futuro diverso. Teresa appare snella,

di media altezza, dinamica. Ha il labbro leggermente aperto, ma non di chi grida uno slogan. Non ha nessun velo in testa mostrando capelli castano scuri non sciolti, raccolti in una semplice acconciatura. Giuseppe da Volpedo supera il gretto conservatorismo di molti borghesi del tempo: la donna casa, chiesa e figli. Giuseppe è più avanti di loro e li conosceva i soci

liberal borghesi, i cosiddetti moderati della Società Agricolo-Operaia di Mutuo Soccorso. Bastava aprire la Bibbia per sapere che la donna è una risorsa data da Dio all’uomo e Dio ha affidato il mondo non solo all’uomo, ma all’uomo e alla donna.

“La fiumana” evidenzia come il movimento degli operai, dei contadini, dei braccianti Giuseppe da Volpedo lo concepiva; non come

lotta di classe, termine coniato da Karl Marx e Friedrich Engels nel Manifesto del Partito Comunista nel 1848, ma come formazione di uno

stato sociale coeso per via di convincimento e di fratellanza, pronto al confronto costruttivo per nuovi orizzonti di società. Quello di Giuseppe da Volpedo era un

socialismo cristiano, che diventava concreto qualora si considerasse la Chiesa come sorgente di unità,

come capacità di azione concreta, nella legittima autonomia riconosciuta al laicato nell’azione sociale. Nella

Fiumana c’era il socialismo utopista, c’erano i cristiani sociali, i

socialisti cristiani, i movimenti sindacali, ma non i

marxisti, cioè i socialisti scientifici, con il loro attacco radicale al diritto di proprietà e la scelta del materialismo dialettico.

“La fiumana” rappresenta un insieme sociale inarrestabile, che avanza senza ancora avere delle linee precise, pur ostacolato dai detentori del capitale, e frenato timorosamente dai conservatori cattolico borghesi.

Sul dietro del quadro Pellizza scrisse un invito ad aumentare

la fiumana dell’Umanità. Il filosofo è chiamato a intervenire con il suo sapere diventato fatto pratico, poiché va scartata la violenza, la lotta di classe, e portato avanti il

ragionamento. Anche l’artista è interpellato. Si tratta della

fiumana dell’Umanità e non di un partito

“S'ode ... passa la Fiumana dell'umanità

genti correte ad ingrossarla. Il restarsi è delitto

filosofo lascia i libri tuoi a metterti alla sua

testa, la guida coi tuoi studi.

Artista con essa ti reca ad alleviarle i dolori colla

bellezza che saprai presentarle

operaio lascia la bottega in cui per lungo lavoro ti

consumi

e con essa ti reca

e tu chi fai? La moglie il pargoletto teco conduci

ad ingrossare la fiumana dell'Umanità assetata di

giustizia - di quella giustizia conculcata fin qui

e che ora miraggio lontano splende”.

Il cammino dei lavoratori

Seguì nel 1898 il bozzetto titolato

“Il cammino dei lavoratori”

(116 x 66 cm: Pinacoteca Divisionismo di Tortona) Il movente furono gli scontri di Milano nei primi giorni di maggio del 1898. Tutto partì dalla crisi economica a cui si aggiunse l’aumento del costo del pane. Ci furono manifestazioni con comizi socialisti roventi in piazza del Duomo contro il governo Antonio Starabba, marchese di Rudini. Dentro la folla c’erano degli agitatori di varie matrici, ma tutte concordi nell’ostacolare il Governo, che spinsero la folla verso il confronto con l’Esercito, per cercare il sangue e fomentare così l’odio. Ci furono barricate, lancio di pietre, e alla fine il massacro. I soldati spararono ben 11164 pallottole e il generale Bava Beccaris diede il via a 9 colpi di cannone, alzo zero, sui dimostranti. I morti e i feriti furono tanti (118 morti e 450 feriti riferisce una stima. Altra stima, più credibile, dice 300/400 morti e oltre un migliaio di feriti). Il cammino dei lavoratori non poteva essere quello

dello scontro, per cui il bozzetto titolato “Il cammino dei lavoratori” indicava che si poteva avere successo solo se percorrendo vie di pace.

Nella sequenza dei quadri sul tema di piazza Malaspina, Giuseppe non mise mai gente con il braccio teso e il pugno chiuso in segno di minaccia. Il pugno chiuso lo si trova, invece, nel pittore divisionista Emilio Longoni nel quadro “L’oratore dello sciopero” (193 x 134 cm), esposto nella Triennale di Brera del 1891, e che Giuseppe da Volpedo vide.

Quarto stato

| Il mouse attiva la lente di ingrandimento |

|

L’espressione Quarto Stato era di antica data; proveniva dai tempi della Rivoluzione Francese a significare contadini, operai, servi, non rappresentati negli Stati Generali.

Nell’Ancien Regime, il primo stato era il Clero, il secondo l’Aristocrazia, il terzo la Borghesia. La Borghesia era uscita vittoriosa dalla Rivoluzione ed era passata al comando della società.

Nello Stato Sabaudo ritornava a capo l’Aristocrazia facente capo al sovrano, poi la Chiesa subordinata allo Stato (La questione romana, che si concluse con i Patti Lateranensi del 1929), poi veniva la Borghesia, quindi i lavoratori sottomessi ai padroni terrieri e industriali.

Questi erano il Quarto Stato, diventato realtà sociale che chiedeva di essere ascoltata nella vita pubblica. Il diritto di voto a tutti gli uomini, senza limitazioni di condizione sociale o istruzione, venne dato solo al termine della prima guerra mondiale; per le donne si dovette attendere sino alla fine della seconda guerra mondiale.

Il contributo a questa causa Giuseppe Pellizza lo diede con la pittura: “La questione sociale s'impone; molti si son dedicati ad essa e studiano alacremente per risolverla. Anche l’arte non dev'essere estranea a questo movimento verso una meta che è ancora un’incognita ma che pure si intuisce dover essere migliore a patto delle condizioni presenti”.

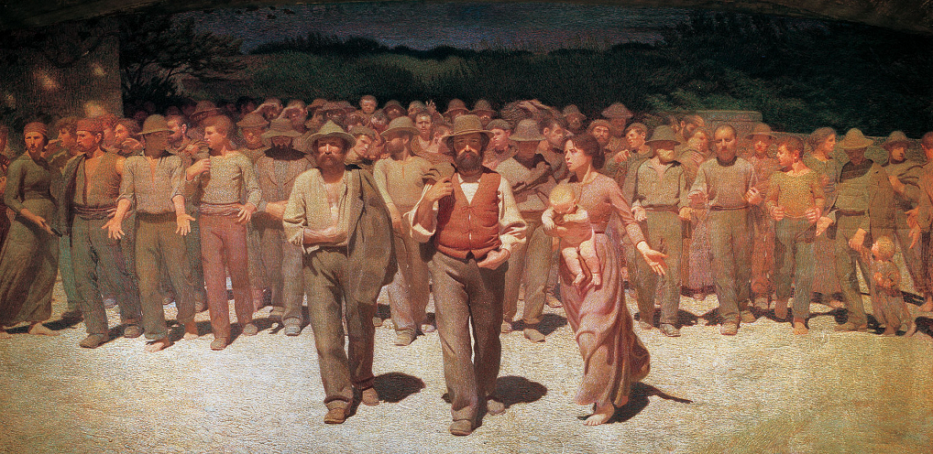

Il quadro “Il Quarto Stato” (545 x 293 cm: Museo del Novecento di Milano) il pittore lo concluse nel 1901, sulla base del bozzetto preparatorio “Il cammino dei lavoratori”.

Le dimensioni del quadro sono molto grandi e la presenza della Pieve Romanica, fino allora conservata nei vari quadri, non c’è più. Il quadro pare uscito dai confini di piazza Malaspina, diventando un invito universale, ed è questo che Giuseppe da Volpedo vuole. Il cielo, dietro le lontane colline, è blu intenso con qualche leggera venatura di nubi bianche, come in una giornata senza umidità: una giornata di benessere. Poi le piante, la natura, vera cornice dell’uomo.

Tre persone, gli ambasciatori, precedono, decisi, un amplissimo gruppo, che

li segue a passi lenti, in stato di fermarsi, a breve distanza. Il gruppo presenta, con voci e gesti, le umiliazioni, le ingiustizie che lo opprimono, nella convinzione che cose nuove stanno per fiorire. Tutti si sentono rappresentati dai due

ambasciatori e dall’ambasciatrice. Non c’è una matrice ideologica che li unisca, bensì una convergenza che ha come radice le loro condizioni di vita.

I tre ambasciatori hanno l’identità regale di un regno non di questo mondo, eppure misteriosamente nella storia, il cui re è Cristo. Di fronte a questo il

sangue blu dei Malaspina e dei nobili appare per quel che vale, cioè zero.

Nessuno nel quadro ha in mano attrezzi agricoli trasformati in armi: nessun bastone, nessun forcone, nessuna vanga, nessun badile.

C’è solo, sulla linea di fondo, un uomo che ha sulla schiena ricurva una

balla di fieno trattenuta dalle mani, quasi emblema della condizione assegnata allora ai contadini. Sanno chi sono e nessuno potrà togliere loro la dignità di uomini e di cristiani.

L’uomo di centro ha un volto marcato, di uomo sui quarant’anni, deciso, dall’aria intelligente; scuro per il sole e segnato dall’ombra del cappello. Ha un

gilet arancione scuro che lo distingue, la giacca alla spalla sinistra è sostenuta dalla mano, mentre la mano destra poggia sulla cintura dei pantaloni. L’uomo alla sua destra ha anch’esso il capello ed è parimenti determinato e dallo sguardo intelligente. Sono contadini, ma hanno acume e conoscenza degli uomini e degli eventi.

Il pittore ha studiato lungamente con numerosi bozzetti a carboncino la figura dei due, della donna, e di tutti. La donna

ambasciatrice è stupenda nel suo portare in braccio un bambino, caduto nel sonno. È leggermente girata a destra verso i due

ambasciatori, non per incitarli, ma per sentirsi appoggiata e appoggiarli, fiera di loro; e con loro cammina decisa in avanti. Il peso del bambino che porta in braccio e la leggera torsione a destra sono equilibrati dal braccio sinistro leggermente alzato, che pare un “venite avanti” detto alla folla. Lei, piena di vita, è donna e vuole rimanere se stessa, aiuto complementare all’uomo, di pari dignità.

Potremmo esaminare la pennellata divisionista, il colore, l’abilità, e questo è stato fatto ampiamente e con competenza e successo, ma resta da imparare l’antropologia e anche la teologia contenuta nel quadro, poiché a questo venne finalizzata tutta l’abilità pittorica di Giuseppe da Volpedo.

Il quadro venne esposto per la prima volta alla Quadriennale di Torino nel 1902. Giuseppe rimase deluso per una chiusura critica sull’opera. Nessuno acquistò il dipinto. La ragione? Il tema si prestava a una interpretazione politica, ma con ciò si falliva il suo profondo significato umano.

Giuseppe Pellizza accettò allora la riproduzione formato stampa presso giornali socialisti non estremisti, rifiutando una proposta dei marxisti. L’opera venne così molto conosciuta, ma finiva per essere assorbita dall’uso politico. Divenne così pericolosa e non accolta nelle mostre. Solo nel 1907 (febbraio-marzo?) la

Società Promotrice di Belle Arti a Roma ebbe il coraggio di esporla. Questo forse perché Giovanni Giolitti al governo per la seconda volta, aveva l’obiettivo di includere i socialisti isolando l’estrema sinistra.

L’opera in seguito verrà ampiamente rivalutata come capolavoro artistico.

Era un invito al mondo liberal borghese, ufficialmente cattolico, economicamente forte, tra i quali era nato, a considerare diversamente i contadini, gli operai; non come lavoro-merce, ma come persone coscienti della loro dignità cristiana. Quel quadro era stato pensato per l’umanità e non per

i partiti della politica; e ciascuno di noi può rivedere se stesso, su come si comporta con quelli che nel lavoro sono inferiori nel compito, ma non nella dignità. L’umiltà non lede la dignità, poiché la fonda rendendo l’uomo vero. Al contrario la superbia rende l’uomo deforme e promotore di malessere.

Nel 1920 il Comune di Milano l’acquistò. Ora è nel Museo del Novecento a Milano.

Non per farla finita, ma perché si sentiva finito

Teresa ebbe una terza gravidanza. La gioia di una terza nascita; ma al momento del parto tutto si complicò. Il bambino, a cui venne dato il nome Pietro, morì poco dopo e Teresa, per emorragia e infezione

post partum mori il 6 maggio del 1907 avendo ricevuto tutti i Sacramenti (Confessione, Eucarestia, Santo Olio).

Per capire, per quel che è possibile, quello che visse Giuseppe non bisogna enfatizzare la delusione di vedere l’opera, il

Quarto Stato, non tematicamente compresa, poiché tutto sommato l’esposizione a Roma era stato un risultato.

Il problema delle difficoltà finanziarie delle quali si parla doveva essere attenuato dalle finanze paterne, anche sulla base del riconoscimento del lavoro di Teresa che accudiva l’andamento della casa e del podere, ma c’era anche la speranza di un inizio promettente dopo la vendita nel 1906 al Ministero per la

Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma del quadro “Il sole” (155 x 155 cm): era il suo primo quadro entrato a far parte di una

Galleria d’arte. Nel 1906 aveva poi venduto a un mercante d’arte di Amsterdam un quadro:

“l GirIotondo o Rondò di bambini” (diametro 101 cm Galleria d’Arte Moderna,

Milano), già esposto nel 1903 con successo alla

V Biennale di Venezia. Aveva poi in progetto altre opere come testimoniano disegni e bozzetti preparatori.

La delusione dell’incomprensione tematica del “Quarto stato” non scalfiva la convinzione sul suo valore, anche se nell’aprile del 1903 aveva scritto all’amico Occhini che gli assetti sociali, passano, e che doveva rivolgersi quale pittore agli imponenti fenomeni della natura: “Essi invecchiano - scriveva - con volgere di poco tempo. Se vogliamo lasciare qualche orma dobbiamo scegliere soggetti eterni, come la bella natura che assorbe l'uomo e lo annienta per campeggiare essa stessa sfolgorando la sua immortale bellezza”. Il concetto della natura che sovrasta di immortale bellezza i brevi archi di tempo dell’uomo è indubbiamente

lirismo.

Il “Quarto stato” è tuttavia del tutto al riparo da tali brevi archi di tempo, perché presenta non tanto un momento storico, quanto un evento proclamante la dignità insopprimibile dell’uomo e il valore del suo lavoro, anche il più umile.

Il “Quarto stato” parlava dell’incontro tra lui e Teresa, del loro pensiero comune. Lui

liberal borghese, figlio di un dirigente e possidente terriero, e lei una contadinella della terra di Volpedo erano stati un modello di cambiamento sociale.

Per capire, per quello che è possibile, ciò che visse Giuseppe bisogna considerare il suo sgomento nel vedere le sofferenze di Teresa, ciò per più giorni, e poi la sua morte, dopo aver già visto la morte del neonato. Questo vide Giuseppe con una partecipazione che scopriva un amore per Teresa, mai tanto percepito.

Più di un mese di lutto, di solitudine, con il quadro nello studio. I pennelli erano lì, come pure i colori, la tavolozza e le tele, ma non avevano alcuna attrazione per spingerlo a fare qualcosa. In breve giunse alla decisione delirante di togliersi la vita, il 14 giugno 1907. Ci si deve domandare il perché si

sentiva finito. La riposta è immediata: Teresa era stata il suo sostegno, la sua poesia, la sua carica vitale, il suo risultato di vita, la sua profezia di un mondo che può essere diverso. Ci si deve domandare ancora: nel dolore annientante, in un crollo esistenziale, quale

speranza poteva avere facendo il gesto di togliersi la vita, poiché è sempre vero che

omne agens agit propter finem? Quale caotica speranza in quel gesto insano, che è diserzione dalla vita, atto contro il dono della vita, atto contro se stessi? Per rispondere; non credo che si possa dire altro che:

Raggiungere Teresa.

La Chiesa allora non celebrava i funerali per i suicidi, ma oggi sì, per avere compreso che si può arrivare a un tale stato di confusione e alterazione senza con questo naufragare in un odio su tutto, rimanendo la possibilità che nel momento supremo il cuore, in un sussulto verso Dio, per quanto minimo, possa lasciarsi salvare. Io lo voglio pensare per Giuseppe Pellizza, uomo amante della giustizia sociale in modo gratuito e appassionato, e soprattutto capace di essere stato lo sposo di una donna semplice ed eccezionale.

Fonti consultate

Archivio parrocchia di San Pietro, Volpedo (Per cortesia del parroco, don Fulvio Sironi)

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Pellizza_da_Volpedo

https://www.ildolomiti.it/altra-montagna/cultura/2025/dipinse-un-quadro-da-molti-considerato-scomodo-oggi-icona-del-novecento-la-breve-vita-dellartista-pellizza-da-volpedo-0

https://www.museotorino.it/view/s/8beee6ce269542309f1af95a4918a80b#:~:text=I%20primi%20mesi%20dell'anno,Volpedo%20il%2014%20giugno%201907

https://www.mutuosoccorsosolidea.org/mutuo-soccorso/

https://www.pellizza.it/wp-content/uploads/2022/08/Discorso-Pellizza.pdf

https://www.pellizza.it/wp-content/uploads/2015/01/Biografia-Il-pittore.pdf

https://ebiblio.istat.it/digibib/Mutuo%20Soccorso/IST0008265Statsocmutsocc1878.pdf

https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html#a)%20Un%20conoscere%20illuminato%20dalla%20fede

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html#-5

https://www.pellizza.it/wp-content/uploads/2015/01/Il-pittore-di-Volpedo-definitivo_opt.pdf

https://www.homolaicus.com/arte/pellizza/quarto_stato_nipotini.htm

https://www.homolaicus.com/arte/pellizza/studi_critici/quarto_stato.htm

https://www.brundarte.it/quarto-la-pittura-contenuto-sociale-alla-gam-milano/

https://www.docsity.com/it/docs/il-quarto-stato-di-pellizza-da-volpedo/547631/

https://www.treccani.it/enciclopedia/pellizza-da-volpedo-giuseppe_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.analisidellopera.it/giuseppe-pellizza-da-volpedo-la-vita-e-le-opere/

https://www.atuttarte.it/artista/pelizza-da-volpedo.pdf

https://ambitoarte.wordpress.com/2019/07/18/giuseppe-pellizza-da-volpedo-il-quarto-stato/#:~:text=Il%20Quarto%20Stato%2C%20esposto%20alla,trovandosi%20in%20gravi%20ristrettezze%20economiche

https://www.pellizza.it/il-sole/

| |

|